Con occhi da bambino… introduzione di Natalino Piras al libro “Cent’anni di memoria” di Mario Trudu

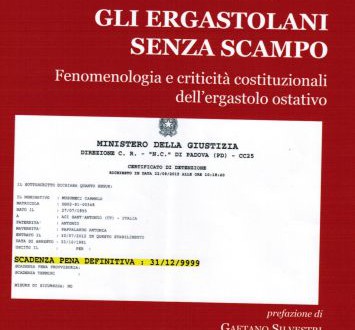

Pubblico oggi l’introduzione che Natalino Piras ha scritto per l’ultimo libro di Mario Trudu -vero e proprio ergastolano ostativo storico (in carcere fin dal 1979- detenuto a Spoleto.

“Questo libro racconta con occhi da bambino – raccontare con gli occhi definisce lo stile di narrazione – l’infanzia contadina e pastorale di Mario Trudu, negli anni cinquanta del Novecento, ad Arzana, in Ogliastra, Sardegna orientale. Gli occhi da bambino sono quelli di un ergastolano, fine pena mai, capaci di immettere il remoto dentro una più vasta latitudine. Tale l’effetto che questa narrazione suscita nel lettore.

Il racconto procede per intersechi, per flashback, per catalogazioni di tempi, luoghi, spazi. Il paese dell’infanzia diventa così il proprio mondo, dove altri si riconoscono. Sono stato anch’io bambino, coevo di Mario Trudu. Come lui ho conosciuto la neve del ’56, anch’io ho visto “le persone anziane col sedere per terra”, ho partecipato anch’io alla costruzione di case e fortezze di ghiaccio. Come questo narratore anch’io so cosa significa l’incanto delle stagioni, il rosseggiare de sa mela de lidone, le bacche del corbezzolo, in autunno. Parlo sardo-italiano come Trudu pure se la variante arzanese dà più sul campidanese del mio bittese-logudorese. Come il bambino che è stato condivido a leit motiv della narrazione la memoria della prima guerra mondiale raccontata da (…) vecchi che furono giovani nelle trincee del Carso, nell’insensata strage, nei macelli. Thiu Pepe ‘Onanu di Arzana così come lo racconta Mario Trudu lo rivedo e lo risento come tziu Kirku di Bitti, la sua casa attaccata alla mia, nel vicinato di Buntanedda. Anche tziu Kirku era espressione della civiltà rustica, quella che Michelangelo Pira definisce, in Sardegna tra due lingue (1968), “cuncordia villica”: il villaggio come centro del proprio universo, ciascuna famiglia una “nassone”, una nazione. Le persone e i loro nomi- soprannomi, altro tema ricorrente nel narrare di Trudu, come successione di tutte le stirpi. Thiu e thia, nonna e nonno non sono appellativi generici. Allargano la composizione familiare del singolo raccontatore a tanti altri io narranti che riconoscono nella memoria dell’infanzia il proprio romanzo di formazione. Con thiu Pepe ‘Onanu tornano alla memoria del narratore altri nomi, altre ombre che ispessiscono: babbo e mamma, i fratelli, le sorelle, nonna Raffaela donna di ferro – a tratti sembra sa tia de filare di Montanaru – thiu Laisceddu, thiu Antiocu, il fantasma del bandito Stochino. E ancora e sempre il vicinato, i giochi, intessuti nel racconto ancor prima della catalogazione in appendice. Giochi e giocattoli di legno, di ferula. Pietre, pezzi di ferro. Giochi di abilità manuale, di vigoria fisica, di balentìa, paradisi per le bambine tracciati per terra. Anche tziu Kirku Panedda raccontava: nel mentre che fabbricava cavalli di ferula, intagliava bullinos e spade di legno per giochi guerreschi, le battaglie tra singoli e vicinati, oppure a bannitu-sordatu, banditi-carabinieri. Anch’io, anche noi eravamo così a Untana Pecus, Fontana delle pecore.

Quante infanzie contadine e pastorali in questo libro, quanta capacità di narrazione della storia dei poveri e dei dimenticati. Gli occhi da bambino di Mario Trudu scandagliano il cuore di tenebra dei paesi della montagna sarda, il centro abitato e la campagna come estensione delle nassones, anche i muri e i confini, lakanas, che stabilivano il proprio centro gravitazionale, l’universitas, l’appartenenza a quel mondo come paese portatile: uno lo tiene dentro per tutta la vita, per sempre.

Trudu ha una maniera tutta sua di raccontare, costruisce una grammatica tutta sua, lessico pregnante, lui che da bambino-adolescente non gli piaceva la scuola, “la fatica della scuola”, e insieme a coetanei e diversi compagni d’avventure, quanti Tom Sawyer, andava a rubare nelle vigne e negli orti, a devastare quanto non si poteva portare via. Disatinus, monellerie, canagliate, braverie interrotte dall’arrivo del padrone del campo e dell’orto. Non sempre funzionava il pedes meos sarvatemi, piedi miei salvatemi: la velocità nel darsi alla fuga.

Il racconto di Trudu procede con alternanza di minuscolo/maiuscolo, come naturalezza di scrittura, quella che apprende dalla civiltà del vicinato, dalla fontana, dalle varie case abitate: la botola, la balaustra, l’argilla rossa, i magazzini. Tornano come in sogno dentro le mura della prigione. Fanno ritornare Trudu il figlio premuroso che fu da bambino. E l’uomo maturo riflettente la sua condizione, le invocazioni a Dio, “se è vero che esisti”, sulla fregatura della vita. La memoria della solidarietà dei vicini e del vicinato dell’infanzia moralizza la durezza del tempo presente. Tornando alla scuola allora mal sopportata, il narratore avverte i ragazzi d’oggi, se fosse possibile che i ragazzi d’oggi sentano, a non seguire il suo esempio.

Poi il tempo del racconto si rifà bambino. Ricompaiono i personaggi, le situazioni, la prima volta della birra datagli da thiu Pepe ‘Onanu, le bollicine che bruciano il naso, l’arto artificiale di thiu Pepe indelebile segno lasciatogli dalla guerra. Sempre la guerra, la sua immanenza. Thiu Pepe o della guerra costituisce una pagina intensa per questa narrazione con occhi da bambino, visionaria, folle: i malati che in trincea si saziano del brodo della carne di mulo e per poco non muoiono di diarrea, la carne invece la mangiano i “sani”, carne che in altre occasioni avrebbero rifiutato anche i cani. Il racconto di thiu Pepe è popolato di cimiteri di guerra, nella neve, carne fresca degli uomini, fatta a spezzatino, sparsa per terra e sugli alberi. A un certo punto del racconto thiu Pepe dice che “stanotte qualcuno mi toccava le spalle”, chi sa quale commilitone oppure un nemico, chi sa se corpo presente o anima assente. “Per questo qualcuno stanotte mi toccava la spalla mormorando di pregare per l’Europa, mentre la Nuova Armada si presentava alla costa di Francia”. Sintomatico come il racconto di guerra di thiu Pepe coincida, in quel sentirsi toccare le spalle, con la visione che Vittorio Sereni, immenso poeta, prigioniero in Algeria, ha dello sbarco in Normandia, il giorno più lungo, il 6 giugno 1944. È la nitidezza della memoria bambina del narratore che stabilisce questi termini di paragone, i suoi “mostri vaghi”, fantasmi che si affollano nella mente nel passaggio all’età adulta, come serventi la funzionalità del racconto. Entrano altri narratori. Thiu Luisu Ferreli ricorda al bambino Trudu la guerra di Antonio, il gigante buono, ingenuo, per noi lettori/ascoltatori compartecipi, come il soldato Piero della canzone di De Andrè, come lui destinato al redibis non, non tornare vivo dagli assurdi campi di battaglia.

Stasimi del tempo di pace, nel racconto della guerra, sono altre visioni, “la bestia dentro”, violente scosse di una decina di minuti, cui è soggetto il nonno paterno di Mario Trudu, Antonio Angelo, incornato da ragazzo da un bue che stava aggiogando. Fa venire in mente Jeo no ‘ippo torero, Io non ero torero, magnifico canto di Antoninu Mura Ena che racconta di un ragazzo contadino, pitzinnu minore, “pungitore di buoi”, incornato da un bue, “all’entrata dell’orto”, nella montagna di Lula, sempre nel nostro cuore di tenebra. Nella visionarietà dell’agonia il ragazzo incornato dal bue vede comparirgli davanti un vero torero, come l’Ignacio Sanchez di Garcia Lorca, che lo porterà, tenendolo per mano, “a los toros celestes”.

Altri stasimi del racconto sono le paure della puntura contro il vaiolo, le abbiamo provate tutti, altre visioni. Come in sogno: in segreto sui monti, storie di balentie e banditi, racconti nel racconto, il misterioso amico latitante, doveva avere 70/80 anni, “solo uno condizionato dalla miseria in cui era nato” che a Trudu bambino tesse storie di vita vissuta con senso inconscio da realismo magico, nell’ovile di thiu Antiocu al tempo di Natale. L’uomo è una brutta bestia, sostiene il misterioso amico latitante, come morale del racconto dei due fratelli assassini assassinati, e di quell’altro dove si parla di ladri di maiali senza senso dell’etica che anche gli abigei avevano, dovevano avere, codice non scritto.

Poi torna, come circolarità del racconto, senso della poetica, il racconto di guerra di thiu Pepu ‘Onanu, il coraggio dei sardi e dei friulani, i nemici erano anche loro come noi carichi di miseria, di povertà estrema. “I racconti di thiu Pepe sono stati tanti. E tutti facevano tremare il cuore di quel bambino che ero io”. Sognatore nonostante tutto, capace di mettere a paragone il Maccu Picchu con is fortes per fare arrivare l’acqua negli orti costruiti da thiu Luisu Laisceddu nella campagna arzanese.

Colomberis, i buchi nei muri, dietro le porte, come neri occhi di janas. Tempu paldutu diceva Don Baignu Pes, poeta eccelso nella mite Gallura del Settecento-Ottocento. Tempo perduto e tempo ritrovato nella circolarità della memoria. Il bambino Trudu ricorda Milianu bambino, io narrante di Sos sinnos, romanzo scritto in bittese da Michelangelo Pira, pubblicato postumo. Il racconto di Trudu è rivelatore di umanità come humanitas, come di chi sa cosa è l’uomo, nel bene e nel male. Tutto il male viene abolito dalla memoria dell’infanzia che nel tempo dell’uomo è il tempo bambino.

Tornerà il tempo delle arnie di sughero, il tempo del miele. Meglio, sostiene Mario Trudu, che ci siano degli alberi rigogliosi invece che palazzi in cemento armato.

Natalino Piras